C’est en cherchant à comprendre la nature du nombre π que Heinrich Lambert démontre en 1767 qu’il est irrationnel (voir article « Un nombre qui dépasse la raison »). Mais π a-t-il une autre particularité ?

À cette même époque, on se pose aussi le problème des constructions à la règle et au compas, en particulier celui de la quadrature du cercle : comment construire avec ces outils un carré de même aire qu’un disque donné ?

En 1837, Pierre-Laurent Wantzel caractérise les équations dont sont solutions les nombres ainsi constructibles (voir article « Quand l'algèbre rencontre la géométrie »). Plus généralement, π serait-il solution d’une équation polynomiale à coefficients entiers ? On conjecture que non, mais il faut attendre 1882 pour que Ferdinand von Lindemann le démontre (voir article « Un nombre qui dépasse la raison »). En attendant, l’étude de ces nombres solutions d’équations polynomiales s’est développée et Richard Dedekind la formalisera dans les années 1870.

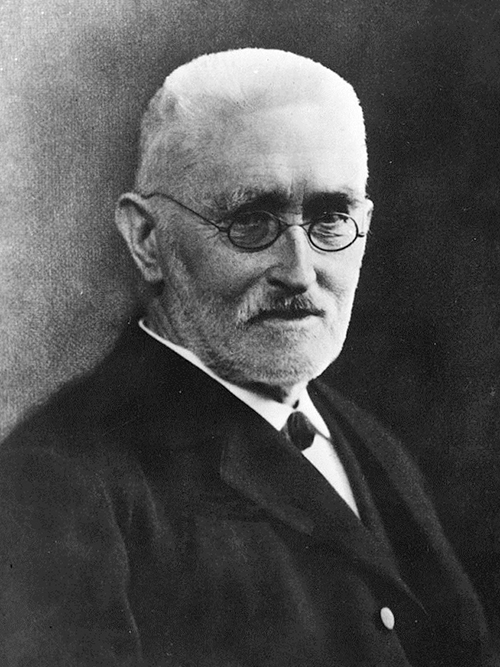

Julius Wilhelm Richard Dedekind (1831‒1916).

Des nombres solutions d’une équation

Un nombre u est algébrique s’il est solution d’une équation polynomiale à coefficients entiers ; sinon, il est transcendant (voir article « En route vers la transcendance »). Quand on parle d’« entiers » dans ce contexte, il s’agit des entiers relatifs, c’est-à-dire positifs ou négatifs.

Tout nombre rationnel est algébrique : par exemple, 3/2 est solution de l’équation du premier degré 2x ‒ 3 = 0. De même, p/q (avec p et q entiers) est un nombre algébrique.

Si n est un entier positif, est un nombre algébrique car c’est une solution de l’équation x 2 ‒ n = 0 ; on sait d’ailleurs depuis les Grecs que

n’est pas un nombre rationnel. En fait, toutes les racines nièmes sont algébriques : par exemple,

est algébrique car il est solution de l’équation x 3 ‒ 2 = 0.

Il y a ainsi « beaucoup » de nombres irrationnels parmi les nombres algébriques.

Le prochain exemple est un peu plus subtil : est un nombre algébrique.

On a en effet d’où

on en déduit que

et on obtient, en élevant à nouveau au carré, u 4 ‒ 10 u 2 + 1 = 0, ce qui prouve que u est algébrique. C’est aussi la somme de deux nombres algébriques.

L’équation polynomiale qui permet de montrer qu’un nombre est algébrique n’est, bien sûr, pas unique : par exemple est aussi racine de x 3 ‒ x 2 ‒ 2x + 2 = 0. En général, on choisit un polynôme de degré minimal.

Il existe des nombres algébriques qui ne sont pas réels : par exemple, est algébrique comme solution de l’équation x 2 + 1 = 0. De même pour

comme solution de 4x 2 ‒ 8x + 5 = 0.

En fait, l’ensemble des nombres algébriques doit être vu comme un sous-ensemble de l’ensemble ℂ des nombres complexes.

Des « entiers » parmi les algébriques

Parmi les nombres algébriques, on en distingue certains qui, en quelque sorte, vont jouer le rôle des entiers dans les nombres rationnels : ce sont les entiers algébriques. Un nombre u est un entier algébrique s’il est solution d’une équation polynomiale à coefficients entiers ayant pour coefficient dominant 1 (le coefficient dominant est celui de la plus haute puissance de x). Un entier algébrique, comme tout nombre algébrique, peut être solution de nombreuses équations à coefficients entiers mais, parmi elles, une au moins doit avoir 1 pour coefficient dominant.

Le nombre rationnel 3/2, qui est solution de l’équation 2x ‒ 3 = 0, n’est pas un entier algébrique : il n’existe pas d’équation polynomiale à coefficients entiers ayant pour coefficient dominant 1 dont il soit racine. Au contraire , avec n entier positif, est toujours un entier algébrique. Le nombre complexe i en est aussi un, mais ce n’est pas le cas de i/2. Attention, les solutions (dont certaines sont complexes) de l’équation x3 + x ‒ 2 = 0 sont des entiers algébriques ; pourtant, deux d’entre elles s’expriment avec des fractions !

Ce sont 1, et

De manière plus générale, si u est un nombre rationnel qui n’est pas un entier, il est algébrique, mais ce n’est jamais un entier algébrique. Ce n’est pas très facile à démontrer. Par exemple, 3/2 est certes solution de l’équation 2x ‒ 3 = 0, dont le coefficient dominant est 2, mais cela ne suffit pas pour conclure que 3/2 n’est pas un entier algébrique : peut-être que 3/2 est solution d’une équation de degré supérieur à coefficients entiers avec un coefficient dominant égal à 1… Voyons pourquoi cela n’est pas possible. Supposons que 3/2 soit solution d’une équation du second degré x 2 + ax + b = 0, où a et b sont des entiers. On aura alors l’égalité numérique 9/4 + (3/2) a + b = 0, soit encore 9 + 6a + 4b = 0. Mais cela est impossible car 9 n’est pas divisible par 2 alors que 6a + 4b l’est ! Avec le même type d’argument, on peut montrer que 3/2 n’est solution d’aucune équation de degré quelconque supérieur à 2 avec un coefficient dominant égal à 1. On en conclut que ce n’est pas un entier algébrique.

Prenons maintenant un nombre algébrique u, solution par exemple d’une équation de degré 2, ax 2 + bx + c = 0, à coefficients entiers. Posons v = au et donc u = v/a. On a alors : av 2/a 2 + bv/a + c = 0 et donc, après simplification, v 2 + bv + ca = 0. L’équation étant de coefficient dominant égal à 1, le nombre v est un entier algébrique ! Dans ce cas, on a montré que le nombre algébrique u s’écrit comme un quotient v/a où v est un entier algébrique, a étant un entier relatif. Si u est solution d’une équation de degré n quelconque, un argument du même type permet d’aboutir à une conclusion identique.

L’anneau ℤ[u]

Soit u un nombre complexe. On note ℤ[u] le plus petit sous-ensemble de ℂ contenant les deux nombres 1 et u et qui, de plus, est stable par addition et multiplication, c’est-à-dire que si a et b sont deux nombres de ℤ[u] on demande que a + b et ab soient encore des nombres de ℤ[u].

En d’autres termes, ℤ[u] est le plus petit sous-anneau de ℂ contenant 1 et u.

ℤ[u] contient, de manière évidente, toutes les puissances de u à exposant positif, puis toutes les combinaisons linéaires finies à coefficients entiers de ces nombres : par exemple, 3u 2 ‒ 5u 3 ou 4 ‒ 3u 2 + 7u 5.

Or, l’ensemble de tous ces nombres est stable pour l’addition et la multiplication et c’est le plus petit des sous-ensembles de ℂ contenant 1 et u vérifiant cette propriété : c’est donc ℤ[u] lui-même.

L’ensemble ℤ[i] est l’anneau des entiers de Gauss, très utile en arithmétique.

Comme i 2 = ‒1, c’est l’ensemble des nombres complexes qui s’écrivent a + ib, avec a et b des entiers relatifs. Il fut étudié par Carl Friedrich Gauss dès 1832.

Des propriétés de finitude

Si u est un entier algébrique, le coefficient dominant dans le polynôme de degré n montrant que u est algébrique est égal à 1, donc u n s’exprime comme combinaison linéaire à coefficients entiers des puissances de u inférieures. En conséquence, toutes les puissances de u s’expriment ainsi. Un nombre fini de puissances suffit pour les avoir toutes ! Pour construire ℤ[u], il suffit de considérer un nombre fini de puissances de u.

On dit que ℤ[u] est de type fini.

Prenons un exemple : si u 3 + 5u – 2 = 0, on voit que u 3 = 2 ‒ 5u ; donc u 4 = 2u ‒5u 2 ;

u 5 = 2u 2 ‒ 5u 3 = 2u 2 ‒ 5(2 ‒ 5u) = 2u 2 + 25u ‒ 10, et ainsi de suite.

Dans ce cas, il suffit de considérer les puissances 1, u et u 2 pour construire ℤ[u] tout entier.

La réciproque est vraie mais est plus délicate à démontrer : s’il faut seulement utiliser un nombre fini de puissances de u pour construire ℤ[u], alors u est un entier algébrique !

Prenons un autre exemple : si l’on pose , on a vu que u 4 ‒ 10u 2 + 1 = 0. Ainsi, il suffit de considérer les puissances de u strictement inférieures à 4 pour construire ℤ[u] (lequel contient en particulier tous les nombres de la forme

a + bu + cu 2 + du3 avec a, b, c et d entiers), et seulement celles-là. Par contre, pour construire ℤ[π], il est nécessaire d’utiliser toutes les puissances du nombre π sans exception, puisque π n’est pas un entier algébrique.

« L’entre-soi » des entiers algébriques

Voyons pourquoi la somme et le produit de deux entiers algébriques sont encore des entiers algébriques.

Si u et v sont deux entiers algébriques, on peut construire l’ensemble ℤ[u, v] : de manière similaire à ℤ[u], c’est le plus petit sous-ensemble de ℂ contenant les trois nombres 1, u et v et qui, de plus, est stable par addition et multiplication. C’est l’ensemble des sommes finies des nombres de la forme u m v n, les exposants m et n étant des entiers positifs quelconques.

Comme u et v sont des entiers algébriques, u est solution d’une équation polynomiale de degré d, à coefficient dominant égal à 1, et v solution d’une équation de degré e à coefficient dominant 1. Cela signifie que u d (respectivement v e) s’exprime comme combinaison linéaire des puissances de u plus petites que d (respectivement des puissances de v plus petites que e). Ainsi, dans ℤ[u, v], il suffit de considérer les produits u m v n avec m strictement inférieur à d et n strictement inférieur à e. Il n’y en a qu’un nombre fini. Ainsi, ℤ[u, v] est aussi de type fini.

ℤ[u + v] et ℤ[uv] étant des sous-ensembles de ℤ[u, v], ils sont, eux aussi, de type fini : on en conclut que les deux nombres u + v et uv sont des entiers algébriques.

PentaPUZZLE Phi 76 3D W. Philippe Leblanc, 2021 (frêne, 40 cm × 25 cm × 25 cm).

Un nouveau corps de nombres

Comme on l’a vu, un nombre algébrique peut s’écrire comme quotient d’un entier algébrique par un nombre entier. La stabilité de l’ensemble des entiers algébriques pour l’addition et la multiplication reste donc valable pour les nombres algébriques.

De plus, si u est un nombre algébrique (non nul), il est facile de voir que son inverse est encore un nombre algébrique : en effet, si par exemple u est solution de l’équation du second degré ax 2 + bx + c = 0, on aura x 2(a + b/x + c/x 2) = 0 et 1/u est solution de l’équation cY 2 + bY + a = 0. On emploie le même argument si le polynôme montrant que u est algébrique est de degré quelconque.

Prenons un exemple : soit

Il est algébrique car c’est une racine du polynôme X 4 ‒ 14 X 2 + 9.

Son inverse,

est donc un nombre algébrique : en effet, il annule le polynôme 9X 4 ‒ 14X 2 + 1. Ce n’est pas un entier algébrique, alors que u en est un. Mais ce n’est pas toujours le cas.

L’inverse de l’entier algébrique est lui aussi un entier algébrique : il s’agit de

et on laisse le lecteur trouver un polynôme dont il est racine !

Comme, de plus, l’ensemble des nombres algébriques est contenu dans l’ensemble ℂ des nombres complexes, l’addition et la multiplication possèdent les propriétés habituelles (commutativité, associativité…) de ces opérations. L’ensemble des nombres algébriques, avec ces deux opérations, est alors muni d’une structure de corps (comme ℚ, ℝ ou ℂ) : c’est le corps des nombres algébriques, qui est souvent noté ou

. En effet, cet ensemble est algébriquement clos (tout polynôme à coefficients dans

admet au moins une racine dans

) et c’est la clôture algébrique de ℚ.

Réels ou complexes ?

L’ensemble est un sous-corps du corps des nombres complexes.

On peut s’intéresser aussi aux nombres algébriques réels qui, eux, forment un sous-corps du corps des nombres réels. Mais cela n’apporte rien de plus en termes de propriétés des nombres algébriques. En effet, si z = a + ib est un nombre complexe (avec a et b réels) algébrique, alors a et b sont nécessairement des nombres algébriques. La preuve est élémentaire : z vérifie une équation à coefficients entiers, donc son complexe conjugué aussi, et ainsi et

sont algébriques.

Réciproquement, si a et b sont des nombres algébriques réels, le nombre complexe

a + ib est algébrique comme somme et produit de nombres algébriques.

Un ensemble dénombrable

Une des propriétés remarquables de l’ensemble des nombres algébriques est qu’il est dénombrable. Cela signifie qu’il existe une bijection de ℕ sur

, c’est-à-dire que l’on peut donner un numéro à chaque nombre algébrique. On sait que les ensembles ℤ et ℚ sont dénombrables alors que ni ℝ ni, a fortiori, ℂ (voir article « En route vers la transcendance ») ne le sont : c’est un résultat dû à Georg Cantor.

L’idée pour est simple : elle a été publiée par Cantor en 1874, mais elle est sans doute due à Richard Dedekind dans sa correspondance avec Cantor. Elle a été écrite pour des nombres algébriques réels mais l’argument fonctionne exactement de la même manière s’ils sont quelconques (réels ou complexes). Un nombre algébrique étant solution d’une équation polynomiale à coefficients entiers, on associe à cette équation un nombre que l’on va appeler la hauteur de l’équation : il s’agit de la somme du degré de l’équation et de la valeur absolue de tous les coefficients. Par exemple, la hauteur de 2x 3 ‒ 5x 2 ‒ 3 = 0 est 3 + 2 + 5 + 3 = 13. Cette hauteur est, bien sûr, un nombre entier positif.

Il n’existe qu’un nombre fini d’équations à coefficients entiers de hauteur H donnée. Chaque équation n’ayant qu’un nombre fini de solutions (qui sont des nombres algébriques), à une hauteur H correspond un nombre fini de nombres algébriques et à chaque nombre algébrique est associée une hauteur, en prenant l’équation de degré minimum ayant pour racine ce nombre avec un coefficient dominant positif minimum. Ainsi, s’écrit comme une réunion dénombrable d’ensembles finis (pour chaque hauteur H), ce qui permet de conclure que

est dénombrable. Comme l’ensemble des nombres complexes n’est pas dénombrable, on en conclut que l’ensemble des nombres transcendants n’est pas dénombrable lui non plus.

La théorie des nombres algébriques a été initiée en particulier par Richard Dedekind et exposée magistralement, par la suite, par David Hilbert. La recherche dans ce domaine reste très active, mais d’un niveau élevé, et certaines questions qui s’expriment sous une forme simple ne sont toujours pas résolues. L’algèbre abstraite s’est en partie construite en référence à cette théorie.

David Hilbert (1862‒1943).